Tra il 2007 e il 2008, a Montesarchio (BN), identificata con Caudium, principale centro del Sannio caudino, è stato portato alla luce, in via La Marmora, un settore adibito a funzioni prettamente artigianali. Lo scavo è stato eseguito da Danilo Capuano per conto della Società Geomed s.r.l. e sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento. La zona si colloca immediatamente a sud delle estreme propaggini della necropoli sannitica, di cui sono state scavate nel 2000 alcune tombe di V e IV secolo a.C., distribuite in maniera piuttosto rada.

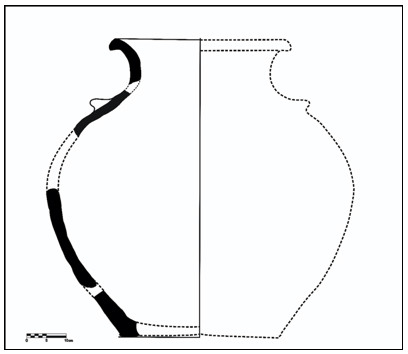

Qui sono state ritrovate nove fosse a pianta rettangolare, con lunghezza variabile tra i m. 6,00 e 7,20 e larghezza compresa tra i m. 2,70 e 3,00, caratterizzate dalla presenza sul fondo di uno spesso strato di concotto coperto da terreno frammisto a carbone e a frammenti ceramici combusti. Tali ritrovamenti sono stati interpretati come focolari all’aperto funzionali alla produzione di grandi contenitori ceramici. Il ritrovamento di molti frammenti di ceramica (pithoi in particolare) con pareti annerite e vari difetti di cottura, sembrano dare forza a questa ipotesi. Il tipo maggiormente attestato presenta labbro aggettante, collo cilindrico a parete concave, corpo espanso dotato di prese triangolari sulla spalla a fondo piano. La datazione di tali strutture, nonostante i contenitori siano caratterizzati da una lunga continuità d’uso, è stata collocata entro il VI secolo a.C. Alla base di questo scritto vi è lo studio dei materiali della Fornace I per poter, in futuro, avviare studi e confronti con analoghe strutture e simili ritrovamenti nella zona di Saticula e Telesia.

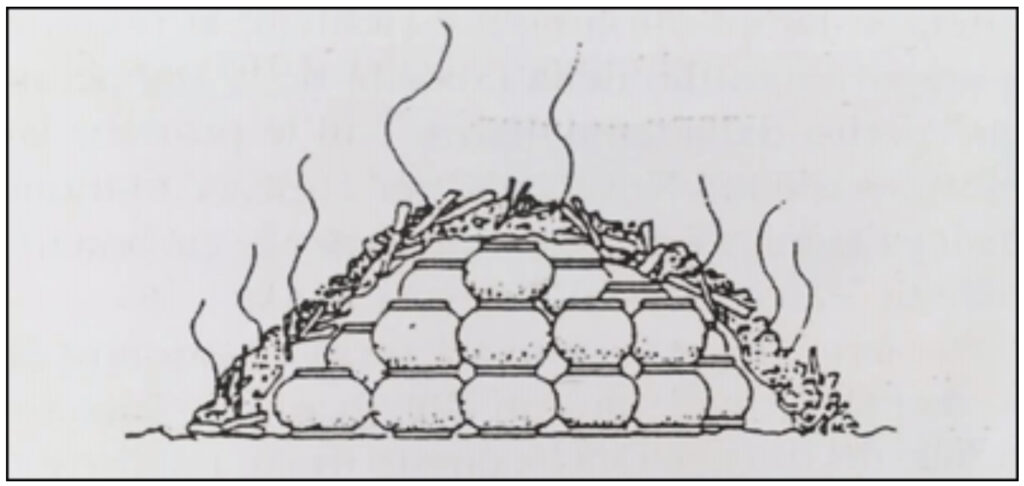

La fornace I è stata interpretata come focolare all’aperto. Questo termine è stato adottato convenzionalmente per indicare un’area circoscritta, a cielo aperto, senza alcuna protezione e senza impianti strutturali fissi, dove i manufatti vengono cotti a contatto diretto con il combustibile, subendo una cottura breve, a temperatura bassa/media non uniforme, con rapidi e forti sbalzi. La posizione casuale del combustibile unita alla mancanza di un controllo del tiraggio aumenta l’irregolarità dell’andamento del fuoco. I manufatti sono posti direttamente sul terreno insieme al combustibile e lì avviene la cottura.

Nonostante non imponga particolari vincoli e difficoltà di costruzione, essa presenta molte limitazioni: capienza limitata, elevata dispersione del calore, temperatura e rendimento termico basso e irregolare, macchie e colpi di fuoco sulla superficie del manufatto. Nel focolare all’aperto possono essere cotte sia le ceramiche da fuoco destinate a cuocere gli alimenti sia le ceramiche comuni. I risultati sono spesso scadenti, sebbene non manchino livelli qualitativi migliori.

È ora riportata la documentazione grafica della fornace I con una ipotetica ricostruzione del pithos basata sull’analisi dei reperti trovati all’interno del focolare.

________________

Bibliografia

N. Ciervo, Una fornace di epoca arcaica a Montesarchio (Benevento), tesi di laurea (2019), relatore: Alessandro Naso (docente di “Etruscologia e antichità italiche”, Federico II di Napoli).

N. Cuomo di Caprio, Il focolare all’aperto, in Ceramica in archeologia 2: antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine, Roma 2007, pp. 502-505.

L. Tomay, Indagini recenti, progetti di studio e valorizzazione in Rosso immaginario, il racconto dei vasi di Caudium, Napoli 2016, p.45 e p.57.

Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca.

Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca. Antonella Selvaggio

Antonella Selvaggio

Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.

Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.

Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce).

Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce). Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita.

Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita. Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone.

Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone. Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.

Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.

Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia

Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia  Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali.

Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali. Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023).

Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023). È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.

È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.

Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.

Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.

Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino.

Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino. Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688.

Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688. Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.

Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.

Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali.

Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali. Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici.

Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici. Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020).

Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020). Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali.

Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali. Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.

Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.

Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.

Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise.

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise. Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese.

Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese. Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro.

Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro. Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.

Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.

Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022.

Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022. Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale.

Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale. Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.

Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.  Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016.

Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016. Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”.

Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”. Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it

Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia.

Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia. Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.

Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.

Medico ed esperto di storia della gastronomia.

Medico ed esperto di storia della gastronomia. Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano.

Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano. Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700.

Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700. Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore

Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni.

Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni. Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.

Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.

Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude”

Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude” Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino.

Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino. Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.

Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.