Il dibattito sul brigantaggio post-unitario ha diviso per decenni gli storici, oscillando tra due narrazioni estreme. Una storiografia, spesso di matrice risorgimentale, ha liquidato il fenomeno come mera espressione di criminalità comune, alimentata da bande di contadini poveri e sbandati. Al contrario, altre letture, influenzate dal lavoro di studiosi come Eric J. Hobsbawm, hanno proposto una visione romantica dei briganti come “ribelli sociali primitivi”, figure che lottavano contro l’ingiustizia e l’oppressione pur senza una chiara ideologia politica.1Eric J. Hobsbawm, I banditi, Il banditismo sociale nell’età moderna, Torino, Einaudi, 1971.. Tuttavia, come vedremo, le carte di un galantuomo meridionale ci raccontano una storia più complessa e sfumata, che trascende ogni semplificazione. A Faicchio, la rivolta non fu né un’epopea di eroi né un semplice atto criminale: fu il risultato di una profonda disperazione sociale, innescata da un’Unità d’Italia che non mantenne le sue promesse. I verbali del capitano De Martino, infatti, ci mostrano una realtà dove la violenza era il sintomo di un malcontento radicato, e dove il sostegno popolare, il cosiddetto “manutengolismo“, trasformava ogni banda in un’espressione di una ribellione diffusa, una guerra civile a bassa intensità. 2Carmine Pinto, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860–1870, Roma-Bari, Laterza, 2019. che non trovava giustizia nei tribunali e non si esauriva sul campo di battaglia.

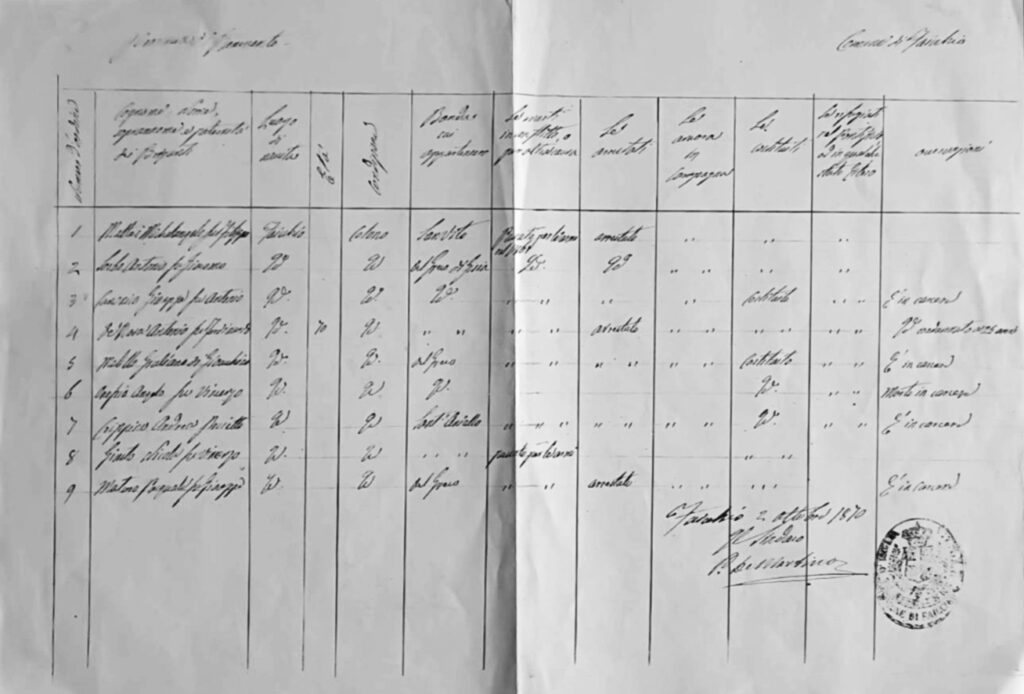

Il punto di partenza di questa ricerca è un documento amministrativo: il Registro delle diverse autorità con cui si conferisce con n° d’ordine, data dell’ufficio e transunto di esso per uso del Capo Urbano Pietro De Martino. È un libro di protocollo, un repertorio della corrispondenza in entrata e in uscita, ordinato per numero, data e “transunto”, pensato per garantire organizzazione al lavoro del Capo Urbano. La voce che vi scorre è secca, talora autocelebrativa, certo non neutra; ma proprio questa parzialità diventa un elemento di indagine e perché no, di chiarimento. Avviato l’8 settembre 1845 e interrotto il 9 novembre 1849, il registro riprende il 12 novembre 1860 (quando De Martino è ormai capitano della Guardia Nazionale e, più tardi, sindaco) e si chiude il 18 settembre 1877.3La documentazione riguardante il Risorgimento presenta alcune peculiarità. Come nota il Vergineo, infatti, “i documenti non sono mai innocenti: la loro attendibilità è sempre pregiudicata da qualche vizio di forma più o meno occulto. Le magagne documentarie, del resto, fanno parte, si può dire, della fisiologia umana; ma acquistano una dimensione patologica impressionante, quando la vita storica s’infiamma. È il caso dei documenti relativi al brigantaggio”. Nella sua analisi tipologica, infatti, Vergineo classifica le fonti sul Brigantaggio in sei tipologie: militare, giudiziario, poliziesco, familiare, iconografico, parlamentare ma tutti, sottolinea, sono “ambigui, impuri, inquinati da occhi appannati da veli ideologici”. È per loro natura, quindi, che le fonti primarie narranti i primi anni del Regno d’Italia siano condizionate, più di altre, da preconcetti e faziosità: trasmettono l’evento ma non il senso, rendendo delicata la ricostruzione storica. Cfr. M. D’Agostini e G. Vergineo, Sannio Brigante nel dramma dell’Unità d’Italia, Gennaro Ricolo Editore, Benevento, 1991

Dentro sfilano ordini e risposte, richieste d’armi e uomini, elenchi di arresti, voci di paese e dispacci d’Intendenza: la trama intricata con cui un galantuomo di un piccolo paese meridionale, cresciuto tra un “Viva Francesco II” e un “Te Deum”, finisce per inchinarsi a Vittorio Emanuele II.4Pietro De Martino fu una delle personalità di spicco della società faicchiana nell’800 e incarna la classica figura gattopardesca: Capo Urbano e Decurione per i Borbone, Capitano della Guardia Nazionale e Sindaco nel Regno d’Italia. Faicchio, all’indomani della conquista sabauda, contava poco più di tremila abitanti distribuiti fra i due centri e i dieci Casali, con un terzo della popolazione in case sparse. La vita in paese era movimentata dalle due osterie e dalle poche botteghe; nelle campagne, animate da fittavoli e mezzadri, le giornate scorrevano al suono delle campane e del duro lavoro.5Nel primo censimento del Regno d’Italia Faicchio contava 3.394 abitanti. Le 848 famiglie abitavano principalmente nei due centri e nei 10 Casali mentre solo un terzo della popolazione risiedeva in case sparse. I nuclei familiari erano composti in media da quattro persone. Cfr. Ministero dell’agricoltura, industria e commercio (a cura di), Censimento generale della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1861, Torino, 1865, pp. 54–55. Ed è in questo paesaggio, minuto e greve, che si innestano le speranze, le paure, le promesse mancate che nutrono la crisi.

Dopo l’Unità, la coscrizione obbligatoria sottrae braccia alle famiglie contadine; l’inasprimento fiscale e l’alienazione di demani e usi civici comprimono economie domestiche già fragili; le promesse garibaldine sulla terra si dissolvono e la delusione si traduce in ostilità verso lo Stato appena nato trasformandosi in una crescente disponibilità alla rivolta. Con l’ingresso di Garibaldi a Napoli e la fuga di Francesco II a Gaeta, la chiamata alla sollevazione popolare irrigidisce schieramenti e aspettative6M. D’Agostino, La reazione borbonica in provincia di Benevento, Fratelli Conte Editori, Napoli, 1987.

In Terra di Lavoro, nel Molise e nel Beneventano, gruppi di “cafoni”, non di rado sostenuti da militari regi sbandati, aprono carceri, colpiscono reparti garibaldini, mettono in fuga i proprietari e, in più luoghi, rimettono in piedi il “vecchio stato delle cose”.

L’area del Matese, tra il 1861 e il 1870, parla una lingua composta di cifre: 42 assalti a paesi, 35 depredazioni di posti di Guardia Nazionale, 145 uccisioni di civili, 139 di militari (carabinieri e Guardie Nazionali), 293 rapimenti a scopo di ricatto e 419 danneggiamenti tra grassazioni, estorsioni, ferimenti, mutilazioni e saccheggi. La persecuzione produsse 152 scontri a fuoco, 169 briganti uccisi, 228 arresti, 106 fucilazioni e 224 costituzioni. E solo per manutengoli, conviventi, sospetti e perturbatori dell’ordine pubblico furono sottoposti a sorveglianza o arrestati 760 individui nel Circondario di Piedimonte e 752 in quello di Cerreto Sannita.7R. Di Lello e G. Palumbo, Il brigantaggio sul Matese 1860–1880, Tipografia Stampa Sud, Piedimonte Matese, 1987.. La risposta governativa è imponente — fino a centoventimila uomini del Regio Esercito, oltre a Carabinieri Reali e Guardia Nazionale —, ma la frammentazione e la mobilità delle bande rendono spesso inconcludenti i rastrellamenti.

Nel microcosmo faicchiano la cronaca, filtrata dalle carte di De Martino e dai rapporti d’Intendenza, scandisce con nettezza la progressione degli eventi. Tra fine settembre e inizio ottobre 1860, nel mandamento di Cerreto Sannita si registrano assalti a posti di Guardia Nazionale e a case di notabili; il 27 settembre, a Cerreto, alcuni contrabbandieri di tabacco armati di fucile sorpresero il posto della Guardia Nazionale e saccheggiarono la casa di Giacinto Ciaburri; a San Lorenzello, tra il 27 e il 29 settembre, assembramenti di gente percorsero l’abitato al grido di “Viva Francesco II”, malmenando e insultando i liberali locali.8Cfr. N. Vigliotti e E. Bove, Il Vescovo e il Liberale, ed. Vereja, Avellino, 2011.

A Faicchio iniziano intanto gli arresti dei filo-borbonici: il 5 dicembre 1860 viene fermato Ruggiero Pascale, “serviente comunale, come uno dei capi reazionari… che spandeva male umore contro dell’Illustrissimo Dittatore Giuseppe Garibaldi”.9Archivio Privato Petrucci (da ora A.P.P.), Registro della corrispondenza, lettera del 5 dicembre 1860.

Il 4 gennaio 1861 tocca a Francesco Izzo e Antonio Giannotta, accusati di “sempre tristi idee contro l’attuale Governo… e che il primo era missionario del Borbone mandato appositamente da Gaeta come soldato”.10A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 4 gennaio 1861.

Pochi giorni e tocca a Michele Izzo e Michele Palonisso, “il primo volontario borbonico, ed il secondo soldato sbandato dalle Calabrie”: entrambi additati come seminatori di “velenose zizzanie” contro Garibaldi e i suoi.11A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 9 gennaio 1861.

De Martino tenta di riorganizzare il servizio di guardia, ma il suo zelo non è condiviso dai suoi commilitoni: agli ordini di perlustrazione seguono disagi e assenze; non di rado — annota — “il posto di guardia era addirittura chiuso”.12 Sono numerose le lettere di lamentela e sconforto nei riguardi nei suoi commilitoni. A.P.P., Registro della corrispondenza.

Mentre i tre corpi di Guardia Nazionale di Faicchio, Casali, Massa faticano a coordinarsi tornano insistenti le voci su un possibile rientro di Francesco II e si moltiplicano gli avvistamenti di “malfattori”.13Nel comune di Faicchio erano presenti tre corpi di Guardia: uno nel centro del paese, un altro ai Casali e l’ultimo nella frazione di Massa. Il primo, capitanato dal 1860 al 1867 da Pietro De Martino, contava intorno ai 120 armati, il corpo dei Casali, invece, poteva contare su un’ottantina di uomini guidati da Filippo Di Gioia; Massa, infine, disponeva di circa 60 effettivi. A.P.P., Registro della corrispondenza. È in quel clima che arriva la notte che segna uno spartiacque. Il 10 agosto 1861 il registro annotò: «una cinquantina di briganti, persone formate da sbandati del Comune di Faicchio e suoi Casali, e del Comune di Gioia hanno aggredito la casa del Cassiere comunale dei Casali rubando quattro fucili a munizione, un fucile a due colpi, una quantità di cartucce e ducati 28; inoltre si sono portati al posto di guardia di detti Casali e hanno forzato a fucilate e hanno rubato sette fucili; inoltre i briganti hanno fracassato lo stemma Savoia e rimesso quello borbonico».14A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera dell’8 agosto 1861

Le carte, poche pagine più avanti, riconducono l’azione alla comitiva di Salvatore Del Greco, il “Caporale di Gioia”: circa cinquanta uomini, sette dei quali di Faicchio, destinati a riaffiorare nei rapporti fino alla fine del ’63.15A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 4 giugno 1861. Oltre al gruppo guidato da Salvatore Del Greco, nell’area matesina erano impegnate anche altre bande. Tra i più noti e feroci briganti dell’area matesina c’era Cosimo Giordano, nato a Cerreto il 15 ottobre 1839. Al comando di oltre un centinaio di uomini, scrive il Mazzacane, “minacciava la quiete di interi paesi” e le sue gesta “culminarono nei tristissimi fatti di Pontelandolfo e Casalduni”. In questi due paesi, infatti, alla sollevazione popolare guidata dagli uomini del Caporal Cosimo e dai filo-borbonici locali, seguì una dura repressione da parte dei bersaglieri al comando del colonnello Negri. Con l’approssimarsi del 1861, Giordano trovò riparo a Roma per riapparire nel giugno del 1862, per fare nuovi ricatti e sparire di nuovo. Nel luglio del 1866 si ripresentò a Cerreto con nuovi delitti per poi emigrare prima a Londra e poi a Marsiglia. Ricomparve nel circondario il 24 giugno 1880 per procurarsi denaro dai suoi manutengoli, ai quali lo aveva affidato tra il 1860 e il 1866. Ritornato in Francia, si stabilì a Lione dove aprì un negozio di frutta e di liquori ma, a causa delle pratiche per ottenere il certificato di stato libero, il governo italiano venne a conoscenza della sua nuova identità e della sua residenza. Attratto con l’inganno a Genova, venne arrestato il 12 agosto 1882 e condannato ai lavori forzati a vita. Morì il 14 novembre 1888 nel carcere dell’Isola di Favignana. Cfr. V. Mazzacane, Memorie storiche di Cerreto Sannita, Liguori editore, Napoli, 1990.

Da lì si apre la sequenza di settembre. Il 2 settembre 1861 alcuni cittadini avvertono che presso la masseria Petrillo a Fontanavecchia “giaceva ferito da fucilate il soldato sbandato Michele Mattei”. Arrestato e condotto “ancora in vita” al posto di Guardia, De Martino lo descrive all’Intendente senza attenuanti: “costui era quelli… che portava la battuta con la sua svergognata comitiva e minacciava di assalire… di dare il sacco e fuoco, e di trucidare i liberali…”.16A.P.P. Registro della corrispondenza, Lettera del 3 settembre¹⁴

Mattei viene fucilato nella notte del 12 settembre. Il 6 settembre, negli stessi giorni di massima tensione, una quindicina di legittimisti assale la casa del sacerdote liberale don Giulio Porto ai Casali. Alto, di fisico robusto, dotato di vasta cultura umanistica, Porto era un fervente liberale.17 G. Porto, Cenni biografici di alcuni uomini illustri oriundi del villaggio di Faicchio, Piedimonte d’Alife, 1875..

“Si è rapportato… essermi giunta l’infausta notizia di essere stato massacrato il Sacerdote liberale D. Giulio Porto ed il suo domestico…”, scrive De Martino nella prima concitata comunicazione.18A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 7 settembre 1861.

Il domestico Luigi Lombardi è ferito a una gamba; nella fuga viene trascinato anche Antonio Palmieri, che riuscirà a scappare dopo cinque giorni. Le autorità locali, allo stremo, chiedono uomini e armi per non “venire vilmente uccisi”.19A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 12 settembre 1861.

Con l’arrivo dei reparti italiani si procede agli arresti. Tra i faicchiani vi sono Nicola Giusto e Antonio Sorbo; per Giusto, catturato nei pressi della Scafa di Ruviano insieme con Antonio Della Vecchia, si raccomanda un esame accurato prima dell’esecuzione: “Da costui potrebbero scoprirsi le fila del brigantaggio, perciò sono di avviso che prima di procedere alla fucilazione lo si esamini con accuratezza”20A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 17 settembre 1861.

Il tempo, però, non è molto: Nicola è fucilato a ventisette anni il 17 settembre, alle ore 23, in piazza Cavallerizza a Piedimonte d’Alife; Antonio è arrestato lo stesso giorno e fucilato poco dopo per ordine “dell’Egregio Signor Tenente D. Giovanni Battista Bozzoni”.21A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 17 settembre 1861.

È l’indizio netto che il conflitto non corre soltanto tra bande e Stato, ma attraversa la comunità, tra delazioni, rancori e vendette. Accanto ai reparti regolari e ai corpi di Guardia, opera negli stessi frangenti un volontariato armato di fede unitaria che fa da cerniera fra amministrazione e territorio: la Legione del Matese. Nata a Piedimonte d’Alife il 25 agosto 1860, promossa e finanziata da Beniamino Caso, affidata dapprima a Giuseppe de Blasiis e poi al maggiore Bonaventura Campagnano, è impiegata nella campagna meridionale sino alla battaglia del Volturno per essere sciolta all’inizio del 1861. In valle, tuttavia, il suo lascito resta operativo: ex legionari continuano a collaborare con le autorità come guide, scorte e staffette, garantiscono collegamenti e supporto ai posti di Guardia. In questo quadro si colloca l’arruolamento dei faicchiani Pasquale De Carlo, Gabriele Fiorentino, Antonio Gizzi, Antonio Izzo, Carlo Mellone, Filippo Melone, Camillo Porto e Gennaro Rapuano: per un tratto la presenza dello Stato ha i loro nomi, le loro mani, il loro passo.22

Con l’inverno il frastuono delle armi si attenua. Verso la fine del ’63, con il rafforzamento dell’apparato statale, il movimento reazionario scema e, con la resa del brigante Giuliano Melillo il 2 dicembre 1863, il capitano De Martino può comunicare al Reggente della Prefettura:

“che qui in Faicchio non vi esistono briganti, ma quei che vi erano, in parte vennero arrestati e fucilati, altri fatti presentare alle autorità, e parecchi individui infine sospetti di convivenza al brigantaggio trovasi pure in carcere”22A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 2 dicembre 1863.

Il cuore del fenomeno, tuttavia, resta sociale. Il manutengolismo (sostegni, omertà, mediazioni, favori) è la trama che consente alle bande di durare. Il carteggio continua elencando condotte ricorrenti: biglietti di ricatto recapitati di notte, viveri e vestiario raccolti, ricoveri improvvisati, sequestrati nascosti, assenze “per più giorni”, parentele additate come aggravanti, presenze in “zone sospette”. Lo Stato tramite la Legge Pica del 1863 tenta di recidere la rete ampliando la giurisdizione militare e colpendo anche i “sospetti manutengoli”; la stretta irrigidisce le comunità e, spesso, trasforma i rancori in paura. Così, dopo l’arresto della comitiva di Del Greco, l’allontanamento di Giordano e l’irrigidirsi della stretta giudiziaria, ciò che rimase a Faicchio non fu il semplice ripristino dell’ordine pubblico , ma l’eco di una guerra civile a bassa intensità: lo Stato e le bande su fronti opposti, e in mezzo famiglie e vicini divisi da parentele, interessi, fedeltà. Gli unitari, occupati nelle funzioni di amministrazione e raccolti tra le file dei corpi della Guardia Nazionale finirono per dare un volto locale al nuovo Regno, mentre le fucilazioni sommarie, i tribunali militari e la Legge Pica ricondussero le piazze al silenzio. Quando, alla fine del 1863, De Martino poté scrivere che in paese “non vi esistono briganti”, quel silenzio restituiva più l’esaurimento delle parti che un trionfo: rimasero (e rimangono) nomi e carte, una memoria obliqua da leggere con cura, tenendo insieme proporzioni e responsabilità.

_____________________

Note:

[1] Eric J. Hobsbawm, I banditi, Il banditismo sociale nell’età moderna, Torino, Einaudi, 1971.

[2] Carmine Pinto, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860–1870, Roma-Bari, Laterza, 2019.

[3] La documentazione riguardante il Risorgimento presenta alcune peculiarità. Come nota il Vergineo, infatti, “i documenti non sono mai innocenti: la loro attendibilità è sempre pregiudicata da qualche vizio di forma più o meno occulto. Le magagne documentarie, del resto, fanno parte, si può dire, della fisiologia umana; ma acquistano una dimensione patologica impressionante, quando la vita storica s’infiamma. È il caso dei documenti relativi al brigantaggio”. Nella sua analisi tipologica, infatti, Vergineo classifica le fonti sul Brigantaggio in sei tipologie: militare, giudiziario, poliziesco, familiare, iconografico, parlamentare ma tutti, sottolinea, sono “ambigui, impuri, inquinati da occhi appannati da veli ideologici”. È per loro natura, quindi, che le fonti primarie narranti i primi anni del Regno d’Italia siano condizionate, più di altre, da preconcetti e faziosità: trasmettono l’evento ma non il senso, rendendo delicata la ricostruzione storica. Cfr. M. D’Agostini e G. Vergineo, Sannio Brigante nel dramma dell’Unità d’Italia, Gennaro Ricolo Editore, Benevento, 1991

[4] Pietro De Martino fu una delle personalità di spicco della società faicchiana nell’800 e incarna la classica figura gattopardesca: Capo Urbano e Decurione per i Borbone, Capitano della Guardia Nazionale e Sindaco nel Regno d’Italia.

[5] Nel primo censimento del Regno d’Italia Faicchio contava 3.394 abitanti. Le 848 famiglie abitavano principalmente nei due centri e nei 10 Casali mentre solo un terzo della popolazione risiedeva in case sparse. I nuclei familiari erano composti in media da quattro persone. Cfr. Ministero dell’agricoltura, industria e commercio (a cura di), Censimento generale della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1861, Torino, 1865, pp. 54–55.

[6] M. D’Agostino, La reazione borbonica in provincia di Benevento, Fratelli Conte Editori, Napoli, 1987.

[7] R. Di Lello e G. Palumbo, Il brigantaggio sul Matese 1860–1880, Tip.Stampa Sud, Piedimonte Matese, 1987.

[8] Cfr. N. Vigliotti e E. Bove, Il Vescovo e il Liberale, ed. Vereja, Avellino, 2011.

[9] Archivio Privato Petrucci (da ora A.P.P.), Registro della corrispondenza, lettera del 5 dicembre 1860.

[10] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 4 gennaio 1861.

[11] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 9 gennaio 1861.

[12] Sono numerose le lettere di lamentela e sconforto nei riguardi nei suoi commilitoni. A.P.P., Registro della corrispondenza.

[13] Nel comune di Faicchio erano presenti tre corpi di Guardia: uno nel centro del paese, un altro ai Casali e l’ultimo nella frazione di Massa. Il primo, capitanato dal 1860 al 1867 da Pietro De Martino, contava intorno ai 120 armati, il corpo dei Casali, invece, poteva contare su un’ottantina di uomini guidati da Filippo Di Gioia; Massa, infine, disponeva di circa 60 effettivi. A.P.P., Registro della corrispondenza.

[14] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera dell’8 agosto 1861.

[15] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 4 giugno 1861. Oltre al gruppo guidato da Salvatore Del Greco, nell’area matesina erano impegnate anche altre bande. Tra i più noti e feroci briganti dell’area matesina c’era Cosimo Giordano, nato a Cerreto il 15 ottobre 1839. Al comando di oltre un centinaio di uomini, scrive il Mazzacane, “minacciava la quiete di interi paesi” e le sue gesta “culminarono nei tristissimi fatti di Pontelandolfo e Casalduni”. In questi due paesi, infatti, alla sollevazione popolare guidata dagli uomini del Caporal Cosimo e dai filo-borbonici locali, seguì una dura repressione da parte dei bersaglieri al comando del colonnello Negri. Con l’approssimarsi del 1861, Giordano trovò riparo a Roma per riapparire nel giugno del 1862, per fare nuovi ricatti e sparire di nuovo. Nel luglio del 1866 si ripresentò a Cerreto con nuovi delitti per poi emigrare prima a Londra e poi a Marsiglia. Ricomparve nel circondario il 24 giugno 1880 per procurarsi denaro dai suoi manutengoli, ai quali lo aveva affidato tra il 1860 e il 1866. Ritornato in Francia, si stabilì a Lione dove aprì un negozio di frutta e di liquori ma, a causa delle pratiche per ottenere il certificato di stato libero, il governo italiano venne a conoscenza della sua nuova identità e della sua residenza. Attratto con l’inganno a Genova, venne arrestato il 12 agosto 1882 e condannato ai lavori forzati a vita. Morì il 14 novembre 1888 nel carcere dell’Isola di Favignana. Cfr. V. Mazzacane, Memorie storiche di Cerreto Sannita, Liguori editore, Napoli, 1990.

[16] A.P.P. Registro della corrispondenza, Lettera del 3 settembre¹⁴

[17] G. Porto, Cenni biografici di alcuni uomini illustri oriundi del villaggio di Faicchio, Piedimonte d’Alife, 1875.

[18] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 7 settembre 1861.

[19] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 12 settembre 1861.

[20] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 17 settembre 1861.

[21] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 17 settembre 1861.

[22] A.P.P., Elenco dei componenti della “Legione del Matese”

[23] A.P.P., Registro della corrispondenza, lettera del 2 dicembre 1863.

Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca.

Medico e scrittore. Ha all’attivo numerose collaborazioni con riviste di carattere storico. Ha pubblicato una Vita di San Leucio, il libro: “Da Casale a Comune” e la Storia della Parrocchiale Santa Maria Assunta di San Salvatore Telesino. Ha partecipato all’Antologia “Dieci Medici Raccontano”, che ha ottenuto il “Premio Rufolo 2019”. Premio Olmo 2009 per il romanzo storico «L’ultima notte di Bedò», è anche autore di alcuni saggi sulla Storia della Medicina tra cui uno studio sulla Depressione dal titolo «Il potere misterioso della bile nera, breve storia della depressione da Ippocrate a Charlie Brown». Nel 2024 ha pubblicato “Fu la peste” e “Islam a Telesia” per ABE Editore Napoli. Fondatore e Direttore Editoriale della Casa Editrice Fioridizucca. Antonella Selvaggio

Antonella Selvaggio

Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.

Laurea magistrale in Lettere. Docente a Prato. Ha approfondito gli eventi storici che portarono alla “Marcia della fame” del 1957 nei comuni del Valfortore sannita. Ha scritto il “Catasto Onciario della Terra di San Salvatore”.

Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce).

Scrittore, poeta e divulgatore culturale. Medico di continuità assistenziale. Autore di diversi saggi storici e racconti. Ha partecipato all’antologia “Dieci Medici Raccontano”. Fondatore del Premio Nazionale Olmo che tutti gli anni si svolge in Raviscanina (Ce). Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita.

Dottore in Lettere. all’Università di Salerno, indirizzo “storico medievale”. Si è poi laureata in Scienze della Formazione primaria all’Ateneo di Campobasso. Studiosa della storia della sua città. Lettrice instancabile di autori italiani e stranieri, si occupa della formazione di piccoli lettori e poeti. È insegnante nella Scuola Primaria da quindici anni. Ha sperimentato innovative metodologie di approccio alla lettura utilizzando le nuove tecnologie che hanno portato alla pubblicazione di una ricerca dal titolo: TIC e DSA. Riflessioni ed esperienze sulle nuove frontiere della pedagogia speciale, Ed. EriksonLive. La storia locale e la ricerca accurata le ha permesso di pubblicare anche un Saggio in storia medievale sull’assetto urbano e riorganizzazione del territorio della Benevento nei sec. XI e XII. Animatore culturale, scrive poesie per fermare in foto-scritte, attimi di vita. Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone.

Lorenzo Piombo, medico psichiatra, dirigente del Dipartimento Salute Mentale della ASL di Benevento. Ricercatore e studioso di storia. Vive e opera a Morcone. Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.

Avvocato. Patrocinante in Cassazione. Scrittore di Storia Locale. Opera a Guardia Sanframondi.

Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia

Architetto e docente. Appassionato cultore di Storia Locale in Cerreto Sannita, città in cui vive. Ha come campi di interesse gli insediamenti abitativi sanniti. Collabora con il Blog dell’Istituto Storico del Sannio di cui è socio fondatore. È autore del saggio “Cominium Ocritum e le forche caudine: una storia  Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali.

Studioso del ‘700 napoletano e dell’epopea di Federico II ha approfondito in modo particolare le influenza arabe sull’architettura napoletana. Studioso di suffisso e di religioni orientali. Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023).

Medico del Lavoro. Regista teatrale. Giornalista pubblicista. Fondatore di “Byblos”, la biblioteca del Sannio. Scrittore e divulgatore della storia e dei personaggi del Sannio, ha pubblicato “A tavola nel Sannio”, una guida ai ristoranti della provincia di Benevento; “Dietro la Leggenda” (2016), una raccolta di racconti ispirati a fiabe e a leggende del Sannio. Nel 2017 ha pubblicato “Samnes”, un romanzo storico sull’epopea sannita. Ha curato la trascrizione del manoscritto e la stampa dei tre volumi delle “Memorie storiche di Cerreto Sannita per Arcidiacono Nicola Rotondi”. Nel 2019 ha pubblicato “Guida alla Valle Telesina e al Sannio”. Ha pubblicato “Il delitto del pozzo dei pazzi”, un medical-thriller ambientato nel primo ‘900 nell’ospedale degli Incurabili di Napoli. È autore della “Storia di Cerreto dalla preistoria alla seconda guerra mondiale (2022) e di “Fiabe e Favole in cerretese”, edito da Fioridizucca. (2023). È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.

È nato e vive a Castelvenere. Già docente di materie letterarie nella scuola statale, ha pubblicato diverse raccolte di liriche, pagine di ricerca letteraria, studi relativi alla cultura popolare. È presente in antologie, dizionari bio-bibliografici e testi scolastici. Appassionato si storia e di tradizioni locali, è membro di associazioni culturali nazionali. I suoi versi hanno ricevuto giudizi positivi da parte della critica e in concorsi letterari si è classificato ai primi posti.

Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.

Architetto, libero professionista. Si occupa di progettazione architettonica, interior design e aspetti legati all’architettura del paesaggio. Dal 2021 è Consigliere dell’ordine degli Architetti della Provincia di Benevento. Ha partecipato a Mostre sul restauro architettonico e a numerose iniziative riguardanti la promozione territoriale.

Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino.

Insegnante, vive a Caiazzo. È Presidente del’Associazione Storica del Caiatino. Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688.

Cultore di storia locale e delle tradizioni del suo paese. Autore del saggio “Notizie storiche ed urbanistiche di Cerreto antica” in cui ha ricostruito l’antico borgo distrutto dal terremoto del 1688. Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.

Originario di Castelvenere. Già dipendente del Miur ora in pensione. Appassionato di Storia locale ed animatore di gruppi per la diffusione della lingua e delle tradizioni di Castelvenere.

Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali.

Nato a Napoli e residente in Piedimonte Matese. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli e successiva specializzazione in Chirurgia generale all’Università di Modena è stato aiuto chirurgo presso l’ospedale civile di Piedimonte Matese e, dal maggio 1990, primario del reparto di Pronto Soccorso. Attualmente è pensionato. Dal 1° giugno 1978 è socio corrispondente dell’Associazione Culturale Italo Ispanica “C. Colombo – Madrid”. Negli anni 1972-73, in collaborazione con altri, ha pubblicato alcuni articoli specialistici su riviste mediche. Cultore di storia e tradizioni locali ha pubblicato studi su vari Annuari e collane dell’Associazione Storica del Medio Volturno (sodalizio del quale oltre che socio è stato in passato anche componente del consiglio direttivo) ed in altre riviste e quotidiani regionali. Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici.

Musicista. Maestro di clarinetto ed orchestrale. Studioso di storia della filosofia e del ‘700 napoletano. Esperto simbolista e autore di testi esoterico/filosofici. Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020).

Nato a Telese Terme ma originario di Amorosi è stato allievo del filosofo Massimo Achille Bonfantini. Laureato in Semiotica e Filosofia del Linguaggio presso l’Università l’Orientale di Napoli. Dedica le sue ricerche prevalentemente allo studio della filosofia e della psicologia dell’inconscio, come dei nuovi percorsi conoscitivi applicati alle neuroscienze. Ha pubblicato Cento petali e una rosa. Semiosi di un romanzo storico (Natan, 2016), Filosofia hegeliana e religione. Osservazioni su Sebastiano Maturi (Natan, 2017) e, recentemente, il saggio dal titolo: Nel gioco di un’incerta reciprocità: Gregory Bateson e la teoria del “doppio legame” (Ediz. Del Faro, 2020). Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali.

Nato a Ponte, dove risiede. Dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato. Cultore di storia locale con particolare attenzione al periodo medievale. Ha pubblicato “Ponte tra Cronaca e Storia”, “Domenico Ocone, quarant’anni di storia pontese…”, “Le Vie di Ponte tra Storia e Leggenda”. Collabora con varie associazioni culturali. Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.

Farmacista. Dopo la laurea ha conseguito un master biennale e un corso di perfezionamento, approfondendo le conoscenze in ambito fitoterapico, micoterapico e nutraceutico, con la pubblicazione del lavoro di tesi sulla rivista di divulgazione scientifica di medicina naturale ‘Scienza Natura’ del Prof. Ivo Bianchi. Attivo nel sociale, è membro del Rotary Club Valle Telesina ed è amante dello sport e della natura. Innamorato del proprio territorio, ha iniziato a coltivare l’interesse per la storia locale.

Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.

Presidente dell’Associazione culturale “La Biblioteca del Sannio”, dottore di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con una tesi sulla metadatazione della cartografia storica. Giornalista e direttore di Canale Sassuolo. Già docente a contratto di Lingua e Cultura Spagnola e Global History, presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo vanvitelliano, è attualmente tutor di Storia Contemporanea e Storia dei Partiti e Movimenti politici.

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise.

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dirigente amministrativa presso l’Università del Molise. Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese.

Dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica ed informatica presso l’Università degli Studi di Napoli. Ha Svolto attività didattica presso l’Università Federico II. Vive a Telese. Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro.

Vive a Morcone. Presidente Italia Nostra Matese Alto Tammaro. Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.

Maestro elementare, appassionato studioso e cultore di Storia Locale.

Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022.

Biologo residente a Telese Terme. Cultore di storia locale con particolare riferimento alla storia del periodo sannitico. È autore del saggio “La Leonessa e il fenomeno luminoso nella grotta di Sant’Angelo” edito da Fioridizucca nel 2022. Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale.

Già sindaco di Caiazzo, dopo aver conseguito la maturità scientifica, rivolge il suo impegno politico alle battaglie del Partito Radicale, soprattutto nel campo della tutela dell’ambiente e in quello per una giustizia giusta. Nel 1980 viene eletto consigliere comunale a Caiazzo, città in cui vive, in rappresentanza della “nuova sinistra”. Nel 1982 aderisce alla Lega per l’Ambiente, promuovendo diverse iniziative per la tutela del fiume Volturno e per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico di Caiazzo. Tra il 1987 e il 1994 è Presidente dell’Associazione Storica del Caiatino. Nel 1994 viene eletto sindaco di Caiazzo con la lista civica “Rinascita Caiatina”. Rieletto nel 1998, si adopera per una crescita socio-economica della città; realizza un programma pluriennale, che viene selezionato anche da “Sviluppo Italia” SpA per la costituzione di un Laboratorio di sperimentazione per lo sviluppo locale. Presidente dell’Associazione “Città Paesaggio” dal 2003, è coordinatore del progetto “Per una Carta dei paesaggi dell’olio e dell’olivo”, realizzato d’intesa con l’Associazione nazionale “Città dell’Olio”. Nel 2007 aderisce a Slow Food, dedicandosi soprattutto alla salvaguardia delle piccole produzioni agricole. Ha pubblicato con le Edizioni 2000diciassette: La Memoria e L’Oblio, un saggio sull’eccidio di Caiazzo durante l’ultimo conflitto mondiale. Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.

Giornalista Pubblicista. Esperto di Enologia, collabora a diversi siti web del settore. Collaboratore del blog lucianopignataro.it è responsabile dell’Ufficio Stampa del Sannio Consorzio Tutela Vini.  Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016.

Dottore in Storia. Autore di un saggio storico, conseguente a ricerca d’archivio, sul suo Comune dal titolo: Faicchio 1920 – 1946 dall’avvento del Fascismo alla nascita della Repubblica, 2016. Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”.

Promotore culturale dell’area di Faicchio. Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato in Economia. È dirigente d’impresa a Milano nel settore delle borse valori e mercati finanziari. Ha scritto diversi articoli sulla stampa finanziaria nazionale, tra cui il Sole 24 Ore ed Investire. È appassionato di cultura locale, ha vinto il premio Prosa IX Premio letterario dell’Associazione Storica del Medio Volturno. Titolare delle strutture ricettive “Magie del Sannio” ha dato vita anche al “Piccolo Museo privato di Faicchio Magie del Sannio”. Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it

Giornalista professionista. Scrittore di romanzi e direttore di diverse testate radio televisive. Fondatore del sito: Neifatti.it Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia.

Esperta di Comunicazione Istituzionale; in particolar modo di Social Media Policy e e di politiche agroalimentari legate all’economia di piccola scala per Slow Food, in Campania e Basilicata. Suoi contributi in ambito associativo sono legati a tradizioni e culture della terra e del territorio. Ha effettuato training in storiografia in Francia. Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.

Infaticabile animatore culturale dell’area del Caiatino e del Casertano. Allievo del prof. Galasso. Fondatore di Gruppi culturali dediti alla divulgazione della storia del Territorio, attualmente responsabile di Procedimento Unità Operativa Biblioteca civica e Archivio Storico del Comune di Caiazzo.

Medico ed esperto di storia della gastronomia.

Medico ed esperto di storia della gastronomia. Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano.

Medico di Emergenza territoriale residente in Puglianello. Ha collaborato all’opera Dieci Medici Raccontano. Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700.

Studioso della storia del Risorgimento e cultore del periodo Borbonico, ha recentemente collaborato con un suo scritto all’antologia biografica dedicata a Michele Ungaro. Ha in corso un saggio su Sanchez De Luna, un Vescovo del ‘700. Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore

Medico specialista in oncologia e cure palliative è autore principalmente di pubblicazioni scientifiche di settore in lingua inglese ed italiana. È stato inoltre relatore Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni.

Sannita di origini e toscano d’adozione. Medico anestesista, ha coltivato con interesse e particolarmente studiato la “Terapia del dolore”. Di tale disciplina è stato per lunghi anni docente all’Università di Siena. Ha avuto anche esperienze di insegnamento all’estero (Bobigny Paris nord, Accademia Russa delle Scienze mediche, Accademia Lettone di Scienze odontoiatriche). Ufficiale medico dell’Esercito italiano, è appassionato di esoterismo, di cultura e tradizioni popolari. E’ autore di saggistica. Ha recentemente pubblicato saggio su “Massoneria, relazioni umane e comunicazione tecnologica” edito da Fioridizucca edizioni. Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.

Dottore in Legge ed autore di ricerche di Storia Locale. Ha partecipato al progetto “Un museo a colori” avente il fine di far conoscere il museo di arte ceramica di Cerreto Sannita. Le mansioni svolte sono state quelle di guida museale e bibliotecaria, e redazione di progetti e lavori di gruppo con gli altri volontari. Ha scritto un saggio nella Antologia dedicata al bicentenario della nascita di Michele Ungaro, edita dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita.

Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude”

Andrea Ciervo nato a Caserta il 12.10.1975. Presbitero dal 24 novembre 2012 già Laureato in Giurisprudenza alla Federico II, con una tesi di Diritto Ecclesiastico sui Risvolti dei Patti Lateranensi col prof. Mario Tedeschi…tirocinante poi presso Studio Notaro in via Mezzocannone di Napoli…consegue il Baccalaureato presso l’Aloysianum di Padova nel 2007 con una tesi sulla Religione in Immanuel Kant col prof. Secondo Bongiovanni. Si Laurea in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale sezione san Tommaso nel 2012 sempre “Summa cum laude” Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino.

Dottore in Archeologia e Scienze Storiche, ha svolto diverse campagne di scavo alla necropoli del Cigno a Macchia Valfortore (CB), con l’Università degli studi di Napoli Federico II e alla necropoli di Crocifisso del tufo a Orvieto (TR), con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e l’ Università dell’Arizona. È attuale vice Presidente della Pro Loco di Sant’Agata dei Goti (BN) dove svolge anche la funzione di OLP per il Servizio Civile Universale. È giornalista tirocinante presso la testata QuasiMezzogiorno. Sì è occupato di alcuni ambiti di archeologia della produzione del Sannio caudino. Attualmente s’interessa alle istituzioni sociali e militari del Medioevo. È vice Presidente dell’Istituto Storico Sannio Telesino. Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.

Medico di Pronto Soccorso ed Emergenza Cultore di Storia Locale ha scritto il saggio: Telesia 1349 Peste e Terremoto edizioni duemiladicessette, 2016, Cartoline da Telese ed. Unione Filatelica Beneventana, 2009; Castelvenere Valdese insieme a P. Carlo Ed. Realtà Sannita, 2016; Officine Massoniche e Vendite Carbonare in Area Sannita insieme a F. Pace, edito dall’ASMV nel 2019. Ha scritto nell’Antologia sulla vita di Michele Ungaro edito dalla Società di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita nel 2019.ha in corso di pubblicazione un libro di poesie. Dirige la collana di poesie della Casa Editrice FioriDiZucca. Presidente pro-tempore dell’Istituto Storico del Sannio Telesino. Premio Upupa 2017 e 2019 per gli studi di storia locale.